こんばんは、月光喫茶室へようこそ。月山です。

今夜は「禅寺って他のお寺と何が違うんだろう?」というお話をしてみたいと思います。

京都を歩いていると色んな宗派のお寺がありますが、禅寺には独特の静けさや空気感があるんですよね。観光だけじゃなく「心を整える」旅にしたい人には、ぜひ訪れてほしい場所です。

禅寺ってどんなお寺?

禅寺は「坐禅の修行」を中心にして発展してきたお寺です。

浄土宗のお寺なら「阿弥陀如来を信じて極楽へ」、真言宗なら「大日如来の智慧に近づく」など、それぞれの宗派で目指すものが違います。

禅寺はとてもシンプル。

お釈迦様が悟った心を、ただ自分自身で体験しようとする修行の場なんです。

禅寺の構造(七堂伽藍)

禅寺は、修行生活を支える伽藍(お寺の建物)が整えられています。これを「七堂伽藍」と呼びます。

- 仏殿:本尊の釈迦如来を安置する場所

- 法堂(はっとう):住職が説法をするところ

- 僧堂:修行僧が坐禅・食事・睡眠を共にする場所

- 庫院:台所。食事も修行の一部です

- 浴室・東司(トイレ):体を清めることも修行

- 山門:俗世と仏の世界を隔てる象徴

こうしてみると、禅寺は「暮らしそのものが修行」という考え方が建物に反映されているのが分かります。

本尊は「お釈迦様」

禅寺の多くでは、釈迦如来が本尊です。

理由はシンプルで、禅が「お釈迦様の悟りに直接立ち返る」ことを大切にしているからです。

「救ってくれる仏様」ではなく「悟った人そのもの」を見つめる。ここにも禅らしいストイックさが感じられますね。

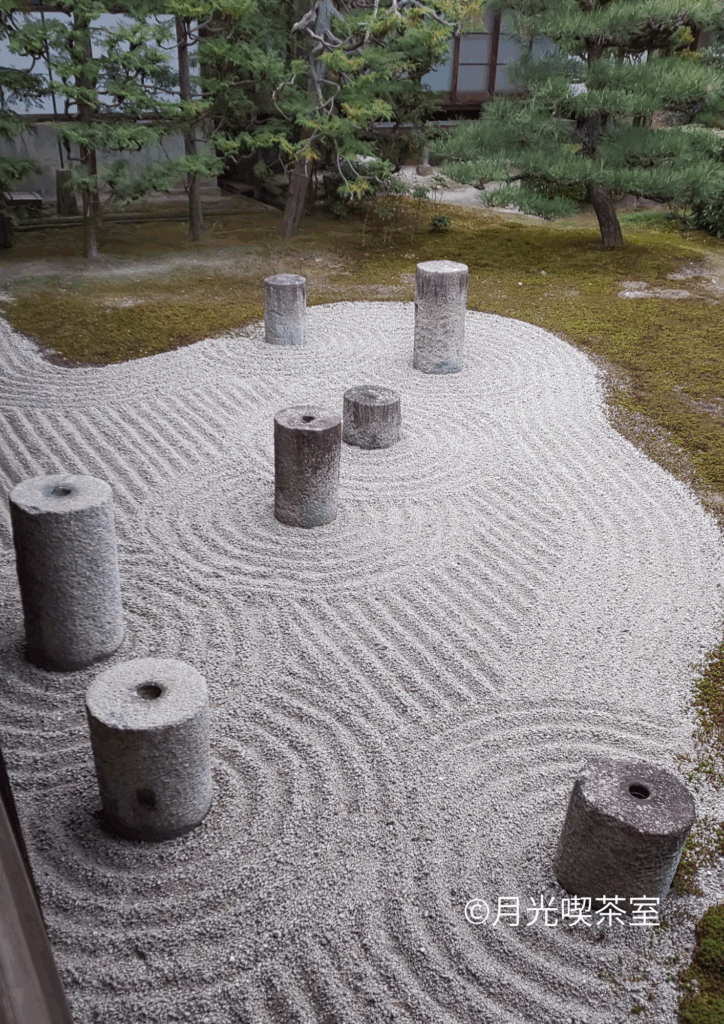

禅寺といえば庭園

枯山水の庭や、自然をそのまま切り取ったような庭。

- 龍安寺の石庭(シンプルで余白を生かした世界観)

- 大徳寺大仙院の枯山水(「人生」を表現した流れるような庭)

- 東福寺の方丈庭園(四方に配置された多彩な庭園)

など、京都の禅寺の庭は「心を映す鏡」として作られています。

水がなくても水を感じさせる枯山水の庭に座っていると、なんだか心が静かになってくる…そんな体験をしたことがある方も多いのでは?

「禅の空気」に包まれる時間とは?

では、よく言われる「禅の空気」って具体的に何でしょう?

- 静けさ:鐘や読経よりも「沈黙」を大切にする空間

- 余白の美:無駄をそぎ落とした伽藍や庭園

- 日常が修行になる感覚:ただ掃除をする、歩く、座る――それがすでに修行

つまり「禅の空気」とは、余計なものがなく、ただそこに身を置くことで自分と向き合える時間のことなんです。

龍安寺で石庭を眺めたり、大徳寺の塔頭で静かに歩いたりするだけで、「何もしていないのに満たされる」ような感覚を味わえるはずです。

京都のお寺や仏像を巡っていると、自然と「仏教ってどんな教えなんだろう?」と思うことがあります。

『眠れなくなるほど面白い 図解 仏教』は、そんな疑問にやさしく寄り添ってくれる一冊。

難しい言葉を使わずに、仏教の世界を“地図を見るように”理解できます。

より禅について知りたい場合はこちらもどうぞ。

おわりに

今日は「禅寺の特徴」についてお話しました。

ただ建物を見るだけでなく、「なぜこういう形なのか?」を知ると、旅の時間もぐっと深まりますよ。

次に京都へ行くときは、ぜひ禅寺で“心を整える休憩”をしてみてくださいね。

龍安寺で石庭を眺めたり、大徳寺の塔頭で静かに歩いたりするだけで、「何もしていないのに満たされる」ような感覚を味わえるはずです。

こちらもどうぞ【京都のお寺の種類まとめ — 宗派ごとの特徴とご本尊の意味】

【よろしければこちらの禅寺へ】

合わせてこちらもご覧ください【完全ガイド】癒しの冬の京都まとめ|おすすめ寺社・雪景色・行事を楽しむ

➡ツアー・宿泊先を探す